近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室海洋动力热力过程及其环境效应研究团队关于南大洋锋面伴生涡旋能量演变方面取得新进展。相关研究成果以题为“Altimeter-identified Lagrangian Changes in the Kinematic Properties of Antarctic Circumpolar Current -Trapped Eddies ”,发表在国际期刊Geophysical Research Letters上。

作为地球上最大的洋流系统,南极绕极流(Antarctic Circumpolar Current,ACC)以其强劲而复杂的锋面-涡旋伴生结构而著称。这些涡旋在输送热量、物质和能量方面扮演着关键角色,其与平均流的相互作用更是稳定整个环流系统的核心,这体现在“涡旋饱和”假说中。尽管已有研究证实该区域的涡旋普遍具有高振幅、高动能等特征,且其涡动动能显示出增强趋势,但对于其他关键运动学属性(如振幅、半径)的长期变化,我们仍知之甚少。这一认知空白主要源于两方面:一是对这些变量的测量方法存在主观性,导致统计显著性不足;二是绝大多数趋势分析都采用了欧拉坐标,这可能忽略了涡旋作为移动实体的本质。

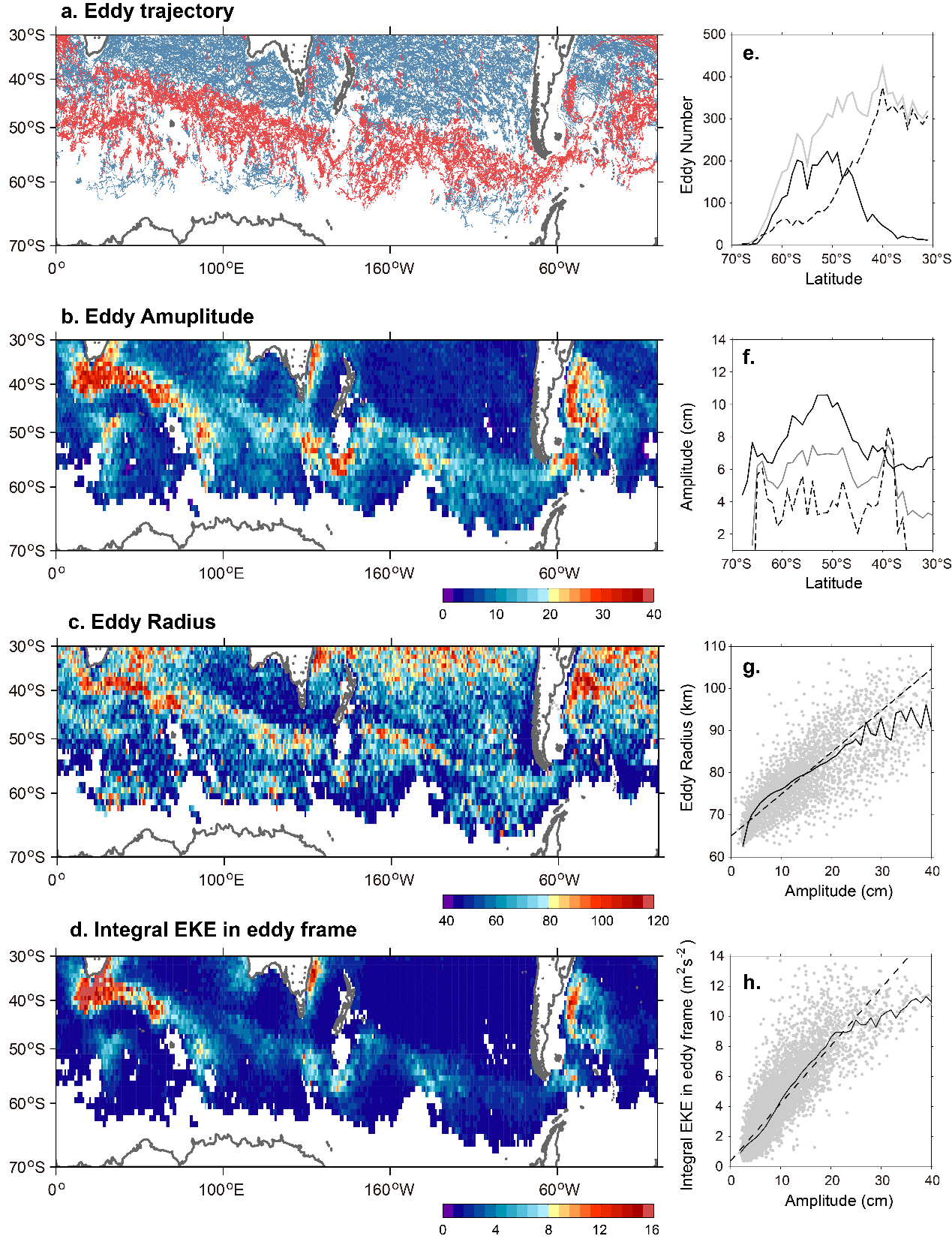

本研究从欧拉和拉格朗日视角观察,南大洋涡旋均展现出复杂性,其中后者更为错综复杂,这主要归因于南极绕极流的平流效应。通过分析2000年至2024年南极绕极流主轴区域中尺度涡旋运动特性的卫星高度计识别特征,发现南大洋涡旋具有高能量特性,其运动参数(包括振幅、半径和涡动动能)数值较大。例如,ACC涡旋具有更高的振幅(>10 cm)、半径(平均达 80 km,超过理论 Rossby 半径 50 km)和涡动动能(图1)。通过计算涡旋边界内部的积分涡动动能(EKElo),结果显示拉格朗日框架下的其增长速率比欧拉框架高出一个数量级(图2)。这种强烈的拉格朗日变化可能源于以南极绕极流锋面为主导的混合与耗散作用导致的涡旋能量快速增强。这些发现,支持 “涡旋饱和”假说,即涡旋吸收并缓冲风应力输入的能量,维持 ACC 系统稳定;同时深化了我们对南大洋海洋涡旋复杂动力学和海洋能量正向串级过程的理解。

该论文第一作者为王天宇副研究员,杜岩研究员为通讯作者,深圳大学廖晓眉为论文合作者。该研究得到国家自然科学基金重点项目、中科院南海所基础前沿与创新发展项目和热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室提升原始创新能力平台项目等共同资助。

论文信息:Wang, T., Liao, X., & Du, Y. (2025). Altimeter‐identified Lagrangian changes in the kinematic properties of Antarctic Circumpolar Current ‐trapped eddies. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL117374.

原文链接:https://doi.org/10.1029/2025GL117374

图1 2000年1月至2004年1月期间南大洋涡旋特征分布,包括轨迹、 振幅(单位:cm)、 半径(单位:km)和 涡旋边界内部的积分涡动动能(EKElo)(单位:m² s⁻²)。

图2 基于卫星高度计数据得出的南大洋(a)涡动动能(单位:m² s⁻³)和(b)EKElo(单位:m² s⁻³)的线性趋势。(c)EKElo的拉格朗日变化(DEKElo/Dt),通过沿涡旋轨迹、以2周为时间间隔(Δt)估算 ΔEKElo/Δt 得到。(d-f)图表示(a-c)图的结果沿ACC方向的平均值,并将其表示为与ACC核心距离的函数。在(f)图中,分别使用蓝色、红色和绿色标记表示了使用2、4、6、8、10和12周的时间间隔(Δt)计算出的不同结果。(g)图表示根据特定时间间隔计算出的 DEKE/Dt 的集合平均值。

附件: